KRITIS-Dachgesetz: Mehr physische Sicherheit

Das KRITIS-Dachgesetz bietet zahlreiche Möglichkeiten und Chancen für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Deutschland. Lange Zeit lag der Fokus auf der IT-Sicherheit. Im Bereich der physischen Absicherung klaffte eine Lücke. Das neue KRITIS-Dachgesetz soll diese Lücke füllen und bildet eine Ergänzung zu den bestehenden Regelungen im Bereich Cybersicherheit. Zudem verpflichtet es Betreiber von KRITIS-Einrichtungen dazu, auch ein Mindestniveau an physischer Sicherheit zu gewährleisten.

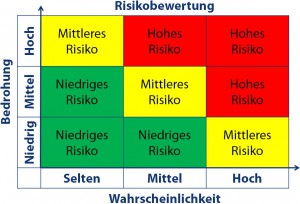

Zentrale Inhalte dabei sind die klare Definition und Abgrenzung der KRITIS-Bereiche, verpflichtende Risikobewertungen, Mindeststandards für Betreiber sowie ein zentrales Störungsmonitoring. Wichtig hierbei ist die Schaffung sektorübergreifender Regelungen, um die Hindernisse für Zusammenarbeit und Austausch zu minimieren. Die sektorübergreifenden Auswirkungen der vergangenen Krisen und Katastrophen haben gezeigt, dass in einer vernetzten Welt mit starken Abhängigkeiten zahlreiche Schnittstellen und Interdependenzen nicht vernachlässigt werden dürfen.

Das KRITIS-Dachgesetz bietet eine wichtige Grundlage für eine sichere und stabile kritische Infrastruktur in Deutschland. Betreiber müssen die Vorgaben des Gesetzes ernst nehmen und in enger Zusammenarbeit mit den Behörden arbeiten, um die Sicherheit zu gewährleisten und Störungen schnell und effektiv zu beheben.

Autor: Prof. Dr. Clemens Gause, Geschäftsführer, Verband für Sicherheitstechnik e.V.

Weitere Informationen

- Eckpunkte für das KRITIS-Dachgesetz, Bundesministerium des Innern und für Heimat

- Übersicht KRITIS-Dachgesetz

- KRITIS-Dachgesetz, openkritis

- Kritische Infrastrukturen, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

- Seminar Notstromversorgungsanlagen in Planung und Betrieb

- Online-Seminar „Blackout – Vorbereitende Maßnahmen und Risikomanagement“

- Online-Seminar „Aufbau einer sicheren Stromversorgung in Gebäuden“

- Planerbrief 41 – Mai-Juni 2023

- Planerbrief – Übersicht