Die neue Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist seit dem 01.06.2015 in Kraft. Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen für Unternehmer und Arbeitgeber zusammengefasst:

Die notwendige Gefährdungsbeurteilung umfasst nicht nur das Arbeitsmittel selbst, sondern auch die Arbeitsumgebung und die Arbeitsgegenstände. Sie muss bereits vor dem Beschaffungsprozess begonnen und fachkundig durchgeführt werden, z. B. durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen müssen unverzüglich durchgeführt werden. Dabei ist eine Gefährdungsbeurteilung zugrunde zu legen, die die Ergreifung notwendiger Schutzmaßnahmen durch fachkundige Beschäftigte sicherstellt.

Fremdfirmen müssen vom Unternehmer vorher über Gefährdungen durch Arbeitsmittel und über besondere Verhaltensregeln im Betrieb informiert werden.Umgekehrt müssen Auftragnehmer über Gefährdungen, die durch ihre Arbeiten entstehen, den Auftraggeber und andere beteiligte Firmen informieren.

In Aufzügen muss bis spätestens 31.12.2020 ein wirksames, mit einer Notrufzentrale verbundenes Zweiwege-Kommunikationssystem montiert sein. Zu jeder Aufzugsanlage muss ein Notfallplan erstellt werden. Prüfungen erfolgen durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS).

Gefährdungsbeurteilung

Jetzt umfasst die Gefährdungsbeurteilung nicht nur die Gefährdungen bei der Verwendung des Arbeitsmittels durch das Arbeitsmittel selbst, sondern auch die Arbeitsumgebung und die Arbeitsgegenstände. Dabei sind vor allem folgende Kernpunkte zu berücksichtigen:

- die Gebrauchstauglichkeit inkl. der ergonomischen, alters- und alternsgerechten Gestaltung

- die sicherheitsrelevanten und ergonomischen Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation Arbeitsablauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe

- die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

- vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdungen bei Maßnahmen zu deren Beseitigung Gefährdungsbeurteilung auch für alle überwachungsbedürftigen Anlagen, also auch für Anlagen, bei denen ausschließlich Dritte gefährdet sind.

Außerdem soll mit der Gefährdungsbeurteilung bereits vor dem Beschaffungsprozess – also schon in der Planung – begonnen werden. Die Gefährdungsbeurteilung muss fachkundig, zum Beispiel durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder den Betriebsarzt durchgeführt werden, wenn der Unternehmer nicht selber fachkundig ist.

Praktische Konsequenz: Die Gefährdungsbeurteilung ist nun viel umfassender definiert, als bisher. Sie beginnt jetzt schon bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln für das Unternehmen. Achtung, das Vorhandensein eines CE-Zeichens reicht nicht mehr aus, denn der Hersteller des Arbeitsmittels kann nicht die Bedingungen im Betrieb kennen, die aber nun zu berücksichtigen sind. Denken Sie außerdem daran, dass bei der Verwendung von Arbeitsmitteln altersbedingt unterschiedliche Belastungen auftreten können. Das muss berücksichtigt werden, zum Beispiel durch die Bereitstellung altersvariabler Arbeitsmittel.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte müssen zukünftig noch mehr und früher in den Planungs- und Beschaffungsprozess für Arbeitsmittel eingebunden werden.

Instandhaltung

Der Unternehmer muss Instandhaltungsmaßnahmen treffen, die sicherstellen dass Arbeitsmittel während ihrer gesamten Verwendungsdauer den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen und sich in einem sicheren Zustand befinden.

Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen müssen unverzüglich durchgeführt werden. Dabei ist eine Gefährdungsbeurteilung zugrunde zu legen, die die Ergreifung notwendiger Schutzmaßnahmen durch fachkundige, beauftragte und unterwiesene Beschäftigten oder in gleicher Weise geeigneten Auftragnehmern sicherstellt.

Es muss eine verantwortliche Person für die Durchführung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen festgelegt werden. Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen die für den Normalbetrieb getroffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter Gefährdung durch Energie durchgeführt werden, so ist die Sicherheit der Beschäftigten durch andere geeignete Maßnahmen sicher zu stellen.

Praktische Konsequenz: Vor jeder Instandhaltungsmaßnahme benötigen Sie eine Gefährdungsbeurteilung. Ohne die geht es nicht mehr. Eine unverzügliche Instandhaltung unter Leitung einer verantwortlichen Person ist Pflicht.

Betriebsstörungen

Unsichere Betriebszustände sind unzulässig und zu vermeiden. Das gilt besonders bei An- und Abfahr- sowie Erprobungsvorgängen. Geht das nicht, müssen Sie Maßnahmen zu deren Beherrschung zu treffen.

Beschäftigte und Dritte müssen bei einem Unfall oder Notfall unverzüglich gerettet und ärztlich versorgt werden können. Dazu sind geeignete Zugänge zu schaffen und ggf. Befestigungsmöglichkeiten für Rettungseinrichtungen vorzusehen. Sind spezielle Informationen über Maßnahmen bei Notfällen erforderlich, müssen diese auch Rettungsdiensten zur Verfügung stehen.

Müssen Sie bei Rüst-, Einrichtungs- und Erprobungsarbeiten oder ähnlichen Vorgängen, beispielsweise bei der Fehlersuche, die technischen Schutzmaßnahmen für den Normalbetrieb ganz oder teilweise außer Betrieb nehmen, oder müssen solche Arbeiten unter Gefährdung durch Energie durchgeführt werden, so müssen Sie die Sicherheit der Beschäftigten durch andere geeignete Maßnahme gewährleisten. Besonders sind dabei Gefahrenbereiche mit Zutrittsverbot abzugrenzen. Ist ein Aufenthalt im Gefahrenbereich erforderlich, müssen Sie die Sicherheit der Beschäftigten durch weitere Maßnahmen gewährleisten.

Praktische Konsequenz: Sie müssen mittels Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen für Betriebsstörungen und besondere Betriebszustände festlegen und umsetzen. Der Dokumentationsaufwand wird höher werden.

Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

Arbeiten dürfen nur durch betriebsfremde Personen (Fremdfirmen) ausgeführt werden, wenn diese über die nötige Fachkunde verfügen. Fremdfirmen müssen vom Unternehmer vorher über Gefährdungen durch Arbeitsmittel und über besondere Verhaltensregeln im Betrieb informiert werden. Auf der anderen Seite müssen die Auftragnehmer über Gefährdungen, die durch ihre Arbeiten entstehen, den Auftraggeber und andere beteiligte Firmen informieren. Diese gegenseitige Informationspflicht gilt auch, wenn mehrere Unternehmen in einem Betrieb arbeiten. In diesem Fall müssen sie sich auch gegenseitig über auftretende Gefährdungen informieren.

Bei der Gefährdungsbeurteilung und der Abstimmung von Schutzmaßnahmen müssen alle betroffenen Arbeitgeber zusammenarbeiten. Tritt eine zusätzliche Gefährdung für Beschäftigte anderer Arbeitgeber auf, ist für die Abstimmung der Schutzmaßnahmen eine, hinsichtlich der zu treffenden Schutzmaßnahmen weisungsbefugte, Person zu bestellen. Die Bestellung einer solchen Person entbindet die einzelnen Arbeitgeber aber nicht von ihren Pflichten.

Praktische Konsequenz: Der gegenseitigen Abstimmung und Dokumentation wird eine höhere Bedeutung zukommen, als oftmals bisher gelebt. Betriebsordnungen für Fremdfirmen werden zunehmend zum Alltag werden.

Neuregelung zu Aufzugsanlagen

Im Fahrkorb muss bis spätestens bis zum 31.12.20202 ein wirksames Zweiwege-Kommunikationssystem montiert sein, welches ständig eine Notrufzentrale erreichen kann.

Zu jeder Aufzugsanlage muss bis zum 31.05.2016 ein Notfallplan erstellt werden, der mindestens folgende Angaben enthält:

- Standort der Anlage

- Verantwortlicher Arbeitgeber

- Personen, die Zugang zu der Anlage haben

- Personen, die eine Befreiung eingeschlossener Personen vornehmen können

- Kontaktdaten von Personen, die Erste Hilfe leisten können

- Notbefreiungsanleitung für die Aufzugsanlage

Instandhaltungsarbeiten müssen anhand der Art und Intensität der Nutzung der Anlage festgelegt werden.

Mit dem Ziel der Sicherheit der Anlage bis zur nächsten Prüfung müssen diese durchgeführt werden. Dabei sind auch alle externen Sicherheitseinrichtungen zu betrachten. Prüfungen erfolgen durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) und zwar

- vor erstmaliger Inbetriebnahme

- regelmäßig Wiederkehrend, längstens alle 2 Jahre (Hauptprüfung)

- in der Mitte zwischen zwei Hauptprüfungen als Zwischenprüfung

dabei ist in der Aufzugskabine eine Prüfplakette anzubringen, aus der sich das Datum der nächsten Prüfung (Monat/Jahr) und die prüfende ZÜS ergeben.

Der Autor

Holger Kück ist Sicherheitsingenieur und Geschäftsführer von KUECK Industries Ltd.

Weitere Informationen

Building Information Modeling, kurz BIM, steht für eine innovative Arbeits- und Planungsmethode, welche nun auch in Deutschland zu einem Kulturwandel im gesamten Bauwesen führt.

Building Information Modeling, kurz BIM, steht für eine innovative Arbeits- und Planungsmethode, welche nun auch in Deutschland zu einem Kulturwandel im gesamten Bauwesen führt.

Sämtliche Informationen der gebäude-technischen Systeme stehen im gesamten Netzwerk zu Verfügung und ermöglichen neue Funktionen und mehr Komfor

Sämtliche Informationen der gebäude-technischen Systeme stehen im gesamten Netzwerk zu Verfügung und ermöglichen neue Funktionen und mehr Komfor

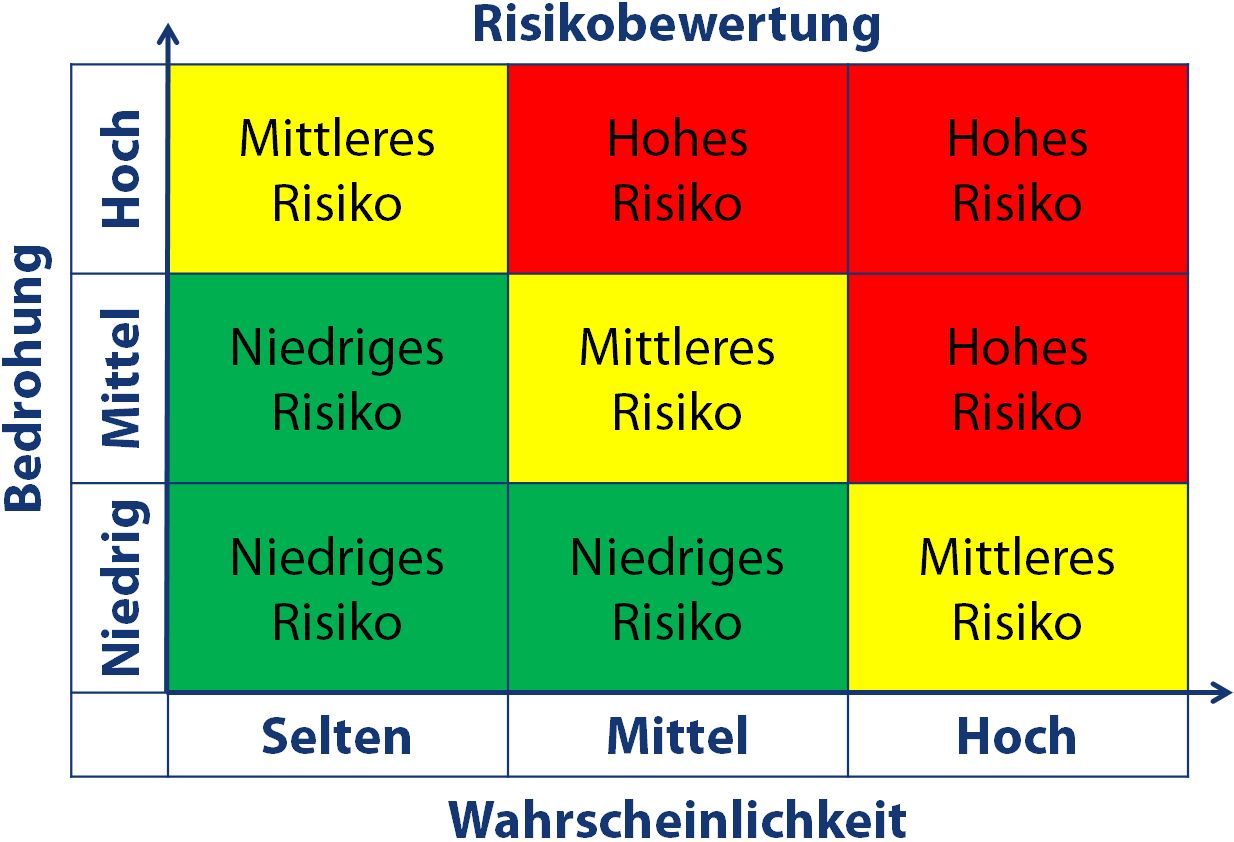

Die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit bietet erstmalig das Seminar Technischer Risikomanager nach DIN VDE V 0827 an. Die dreitägige Schulung richtet sich an leitende Mitarbeiter und Sicherheitsfachkräfte von Schulen, Schul- und Bauämtern und anderen Öffentlichen Einrichtungen sowie an Sachverständige und Fachplaner.

Die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit bietet erstmalig das Seminar Technischer Risikomanager nach DIN VDE V 0827 an. Die dreitägige Schulung richtet sich an leitende Mitarbeiter und Sicherheitsfachkräfte von Schulen, Schul- und Bauämtern und anderen Öffentlichen Einrichtungen sowie an Sachverständige und Fachplaner.