Seminar Leitern, Tritte, Fahrgerüste – Befähigte Person zur Prüfung

Seminareinladung | Termine | Teilnahmegebühr | Seminarbeschreibung | Nutzen | Schulungsnachweis | Fortbildungspunkte | Zielgruppe | Voraussetzungen | Inhalte | Referenten | Anmeldung | Weitere Informationen

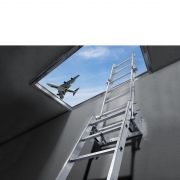

Das Seminar vermittelt die notwendige Sachkunde zur Befähigten Person zur Prüfung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten, damit Sie die Arbeitsmittel selbstständig regelmäßig prüfen können.

Seminareinladung

Online-Seminar Leitern Tritte Fahrgerüste – Programm und Anmeldung (PDF)

Seminar Leitern Tritte Fahrgerüste – Programm und Anmeldung (PDF)

Nächste Termine 2025

Das Seminar dauert einen Tag von 10:00 bis 16:30 Uhr bzw. als Online-Seminar von 9:00 bis 15:30 Uhr.

Dieses Seminar bieten wir als Präsenzveranstaltung und als Online-Seminar an. Preis, Inhalte und Abschlusszertifikat sind bei beiden Formaten gleichwertig.

- 12. Mai 2025 – Online-Seminar – freie Plätze

- 23. Juni 2025 – Online-Seminar – freie Plätze

- 11. August 2025 – Online-Seminar – freie Plätze

- 24. September 2025 – Online-Seminar – freie Plätze

- 07. November 2025 – Online-Seminar – freie Plätze

- 15. Dezember 2025 – Online-Seminar – freie Plätze

- 22. Mai 2025 – Berlin – freie Plätze

Abacus Tierpark Hotel | Franz-Mett-Straße 3-9 | 10319 Berlin

- 17. Juni 2025 – Hannover – freie Plätze

Hotel Kleefelder Hof | Kleestraße 3a | 30625 Hannover

- 17. Juli 2025 – Nürnberg – freie Plätze

Hotel Cristal | Willibaldstraße 5-7 | 90491 Nürnberg

- 11. September 2025 – Köln – freie Plätze

Hotel Begardenhof | Brückenstraße 41 | 50996 Köln

- 30. September 2025 – Mannheim – freie Plätze

Achat Hotel Schwetzingen Heidelberg | Schälzigweg 1-3 | 68723 Schwetzingen bei Heidelberg

- 28. Oktober 2025 – Leipzig – freie Plätze

Adina Hotel Leipzig | Brühl 50 | 04109 Leipzig

- 27. November 2025 – Hamburg – freie Plätze

Hotel Engel | Niendorfer Straße 55 | 22529 Hamburg

Teilnahmegebühr

430,- € zzgl. MwSt.

1-Tages-Seminar inkl. Unterlagen, Getränke, Pausenverpflegung, Mittagessen und Zertifikat.

Seminarbeschreibung

Leitern, Tritte und Fahrgerüste müssen gemäß § 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und DGUV-Information 208-016 regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand durch geschulte Fachkräfte überprüft und gewartet werden. Verantwortlich ist der Arbeitgeber.

Nutzen

Das Seminar bildet zur Befähigten Person für die regelmäßige Prüfung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten aus. Die Teilnehmer erlernen die dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen und das Fachwissen. Es hilft, die Arbeitssicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Schulungsnachweis

Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreicher Prüfung das Zertifikat „Befähigte Person zur Prüfung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten“ mit Angaben der Lehrinhalte und Zeiten.

Fortbildungspunkte

Das Seminar wird vom Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e. V. (VDSI) mit 1 VDSI-Punkt im Arbeitsschutz anerkannt.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an:

- Ingenieure,

- Mechaniker,

- Handwerker,

- Sicherheitsbeauftragte,

- Fachkräfte für Arbeitssicherheit,

- Haustechniker und Hausmeister,

- Wartungs- und Instandhaltungspersonal,

- Mitarbeiter aus Lagerverwaltung, Logistik, Konstruktion und Montage.

Voraussetzungen

Eine Befähigte Person benötigt gemäß TRBS 1203 und § 2 Absatz 6 BetrSichV eine themenrelevante Berufsausbildung, Berufserfahrung und eine zeitnahe berufliche Tätigkeit, damit sie über die erforderlichen Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt.

Inhalte

- Rechtliche Grundlagen

- Vorschriften und Normen: DIN EN 131, DIN 4567, DIN EN 14183, DIN EN 1004, DGUV Information 208-016, 201-011, TRBS 2121

- Aufgaben, Rechte, Pflichten, Verantwortung und Haftung der Befähigten Person

- Bauarten und Kennzeichnung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten

- Aufbau, Konstruktion

- Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten

- Sicherheitsgerechter Umgang

- Prüfung und Dokumentation

- Instandhaltung und Reparatur

- Gefährdungsbeurteilung

- Erkennen von Defekten und Vorgehensweise

- Unfallgefahren und Schutzmaßnahmen

- Informationen zu Anbauteilen und Zubehör

- Transport und Lagerung

- Praktische Beispiele

- Schriftliche Prüfung

Referenten

Referenten sind Fachleute der Branche, Mitarbeiter aus den einschlägigen Normen- und Verbandsgremien, Mitarbeiter aus Forschung, Entwicklung und Vertrieb der führenden Hersteller sowie mit Praxisbezug und Vortragserfahrungen.

- Kay Glombik ist Fachkraft für Arbeitssicherheit, SiGeKo sowie Sicherheits- und Gesundheitskoordinator.

- Ralf Grah ist Fachkraft für Arbeitssicherheit, SiGeKo und Umwelt sowie Geschäftsführer von Arbeitssicherheit Grah.

- Otmar Heilmann ist Fachkraft für Arbeitssicherheit, Prüfer für Regalanlagen, Ausbilder für Stapler, Kran und Hubarbeitsbühnen.

- Horst Hoffmann ist Havariekommissar und Sachverständiger für Transport-, Waren-, Lager- und Umzugsschäden.

- Marcus Kuntze ist Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter.

- Petra Liebsch ist Dipl.-Ing. und Sachverständige für Steigtechnik.

- Jürgen Meier ist zertifizierter Brandschutztechniker sowie freiberuflicher Berater und Fachdozent.

- Christoph Moll ist staatlich geprüfter Betriebswirt sowie Leitung von Professional Dienstleistungen & Neue Märkte bei Hailo.

Anmeldung

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular (PDF) an E-Mail veranstaltungen@dgwz.de oder Telefax 06172 98185-99.

Online-Seminar Leitern Tritte Fahrgerüste – Programm und Anmeldung (PDF)

Seminar Leitern Tritte Fahrgerüste – Programm und Anmeldung (PDF)

Über das Veranstaltungs-Telefon 06172 98185-85 beantworten wir gerne montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr Ihre Fragen.

Teilnehmerstimmen

- „Ingesamt sehr gut, fachlich fundiert, gute Kursgröße, Austausch mit Kursteilnehmern förderlich gewesen.“

Thomas Wicht, Chiemgau Maßarbeit gGmbH, Traunreut

- „Der Austausch innerhalb des Teilnehmerkreises war toll. Das Seminar wurde auch mit persönlichen Erfahrungen des Referenten gefüllt.“

Patrick Friedemann, Zerspannungstechnik Kuhn Edelstahl GmbH, Radevormwald

- „Das Seminar wurde fachlich super vermittelt und die Atmosphäre war sehr locker. Außerdem war das Essen sehr lecker.“

Raphael Prins, Lash + Lift Zurr- und Hebeltechnik GmbH, Übach-Palenberg

- „Auffrischung bekannter Themen aber durch viel Neues. Die Schulungsthemen wurden praxisnah rübergebracht.“

Gabor Rudolf, Wackler Service Group GmbH & Co. KG, Berlin

- „Es war sehr aufschlussreich und ich habe viel Neues gelernt. Der Referent nahm sich für die Erklärungen genug Zeit.“

Horst Hein, Star Cooperation GmbH, Böblingen

- „Die Veranstaltung war sehr informativ und lehrreich. Es gab Neuerungen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Der Informationsaustausch mit den anderen Veranstaltungsteilnehmern war sehr gut.“

Pascal Izzo, MOCOM Compounds, Zülpich

- „Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. In lockerer Atmosphäre wurden die Inhalte seht gut vermittelt. Super Seminar!“

Volker Glaser, Rhein-Moisel-Werkstadt Glaser, Koblenz

- „Sehr gut, da auch Themen angesprochen wurden, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Die Erklärungen waren sehr ausführlich.“

Niklas Schäfer, Sascha Hörr Edelstahlhandel e.K., Schleiden-Dreiborn

Stichworte

Leitern, Tritte, Fahrgerüst, Rollgerüst, Kleingerüst, fahrbare Arbeitsbühnen, DGUV Information 208-016, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsschutzgesetz, TRBS 2121, DIN EN 131, DIN 4567, DIN EN 1004, Gefährdungsbeurteilung, Befähigte Person, Fachkraft, Event, Verantaltung, Prüfung, 2025

Wie gefällt Ihnen diese Seite?

Bild, Hailo-Werk, Haiger

Bild, Hailo-Werk, Haiger